脚本改変問題から生まれた声に異議を唱えること

小学館の雑誌で連載が決まったというとき、どれだけの漫画家が喜んできたことだろうか。もちろん、それは小学館に限らずだ。

最近、知り合いの若いマンガ家の人が2人、小学館と少年画報社で連載が決まった。本人たちは漫画家になる夢を抱きペンを握り、アシスタント業をこなしながら、余暇時間で自分のマンガを描いてきたのである。それだけに、連載が決まったときは、本人はもちろんのこと周囲だって喜んだ。

オレだってそうだ。10数年筆を握り続けて、2015年に初めて原稿料をもらった。25歳から書き始めたから、13年間はただただ書き続けた。尼崎なんてクソローカルな場所で暮らしていると、知り合いの知り合いにも編集者なんていない。

ネットすら普及されていない時代である。未来に希望なんて全くなかったが、オレは多分、もっともっと先を見ていた。それが今、自分が立っている場所かもしれないが、実際、今、立っている場所から周囲を見回してみると、うまくいかないことばかりで辟易するのが現状である。

だが、決して絶望しているわけではない。なぜならば、それが人生だと理解しているからだ。そうした繰り返される日常があるからこそ、喜怒哀楽があるのではないか。

はっきりと言わせてもらうが、今、グダグダと言っている漫画家たちは、すまんが何様なのだ。そんなに偉いのか。これまでそんなにも虐げられてきたのか。悪いが、漫画家なんて物書きに比べると断然に儲かる職業だ。それだけに生まれ持ってのセンスが必要とされる。だが、そんな漫画家にも、スタートというものが必ずあって、初めての連載が決まったときは喜んだはずじゃなかったのか。

それを忘れたかのように、今、物議を醸している漫画家たちには、人の死を利用して、これまでのうっぷんを晴らすかのように文句を言っているようにしか見えない。このように厳しい言い方になるのも当たり前ではないか。不満があるならば、人が亡くなってから文句を言い出すのではなく、その前に言い続けることもできたからだ。そして、改革につなげていれば、今回のような不幸は防げたかもしれない。

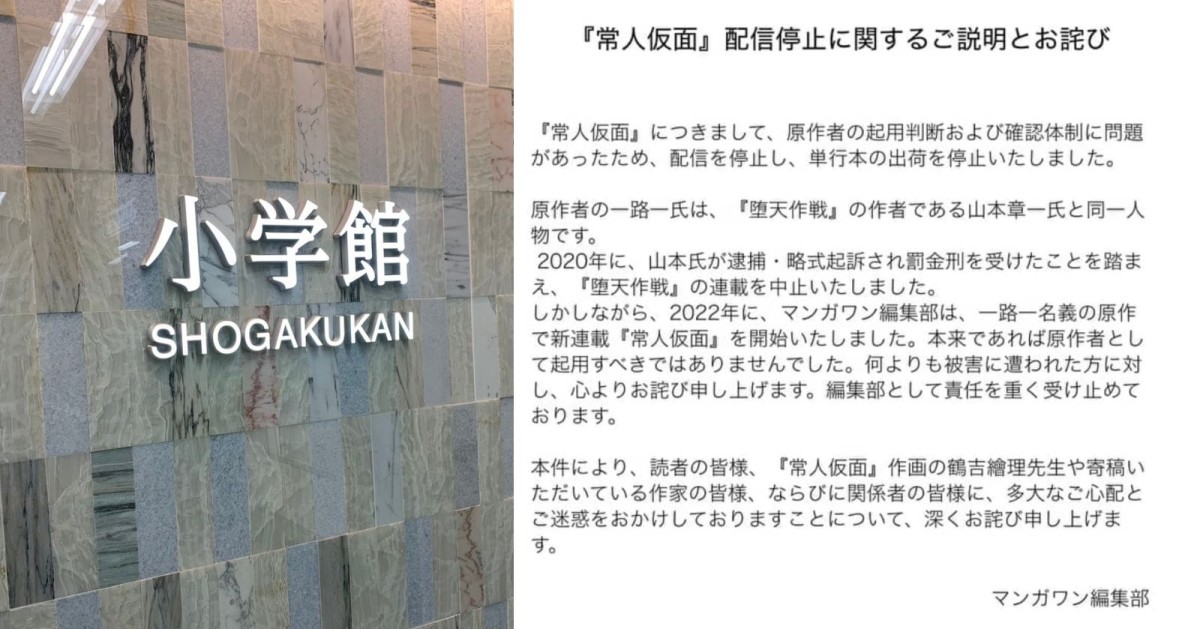

小学館で働く人々は、ドラえもんを生み出している会社で働いていることを誇りに思っている。

オレは、サイゾーで仕事が決まったとき、徳間書店で仕事が決まったとき、そして小学館で仕事がきまったとき、すごく嬉しかった。その想いがある限り、例えどんな嫌なことがあっても、その気持ちだけで自分の感情を超越することができる。

それにオレは自分でダサいと思うことはしない。向かっていくときは、権力にだって必ず1人で向かっていくことができる。

それを出来ない人間は、だいたい大勢で同じようなことしか言えない。つまり誰でも言えることばかりを、尤もらしく難しい言葉を並べて言い出すだけなのである。